【教員と民間で給料の違い】昇給の仕組みと給料の上がり幅

- 教員になるか民間企業に就職するか、給料面で迷っている

- 長期的なキャリアを考えたとき、どちらが収入面で有利なのか知りたい

- 教員の給料システムと民間企業の昇給制度の違いがわからない

教員採用試験の時期が近づくと、「教員と民間企業、どちらに進むべきか」という相談を受けることがあります。特に気になるのは、将来の給料の上がり方ではないでしょうか。

- 11年間公立高校で勤務し、研究会運営や入試問題制作等を経験

- 副業で教科書や問題集を執筆し、50万円/年間の収入を獲得

- コロナ禍に従業員20,000人超の企業に転職し、教育事業に従事

- 現在は従業員150名程度の教育系ベンチャーで勤務

- 民間では企画職やコンテンツ制作を担当

教員(公立)と民間企業それぞれの給料の上がり方についてメリット・デメリットを含めて徹底比較します。具体的な事例も交えながら解説するので、どちらの道に進むべきか悩んでいる学生さんは必見です。

この記事をよんでわかること

教員と民間企業の昇給システムの違い

キャリアプランや価値観にあった選択の仕方

教員(公立)の給料の上がり方

公立学校の教員の給料は「給与表」と呼ばれる明確な基準に基づいて決まります。このシステムは安定性と予測可能性が高い点が特徴です。

公立教員の給料は、経験年数や職位によって決まり、毎年一定額が昇給する仕組みになっています。

昇給は、多くの自治体では年に一回、1月1日に実施されます。給料表の号給が上がることで、給与があがる仕組みとなっています。毎年4号給ずつ上がるのが一般的で、4号給上がると給与があがるように給与表が設定されています。

自治体の中には、教員の一年間の評価によって、上がる号給数が変わるところもあります。評価が高いと5や6号給上がることがあるのです。「塵も積もれば山となる」で、この積み重ねによって生涯賃金に多少の差が出てくることになります。

また昇格による昇給もあります。教諭から主幹教諭、教頭、副校長、校長と職位が上がるにつれて、給料表のランクも上がります。

教員(公立)の昇給のメリット

教員の昇給システムは、安定性が高く、将来の予測が立てやすいという大きなメリットがあります。これは長期的なライフプランを立てる上で非常に重要な要素です。

最大のメリットは、昇給が保証されていることです。教員の給料は経験年数に応じて自動的に上がります。自治体が財政難にでもならない限り、給料が下がる心配もほとんどありません。

将来の収入が予測できる点も大きなメリットです。給与表が公開されているため、5年後、10年後の自分の給料をほぼ正確に計算できます。これにより住宅ローンなどの長期的な資金計画が立てやすくなります。

また、評価によって差が出るとはいえ、格差が小さいことも特徴です。基本的には年功序列で昇給するため、同期入職の教員間で大きな給料差が生じにくくなっています。人間関係や政治的な要素に左右されにくい公平な昇給システムといえるでしょう。

このような安定した昇給システムは、長期的なキャリアを考える上で非常に魅力的です。特に将来設計を重視する方にとっては、大きな安心感をもたらします。

教員(公立)の昇給のデメリット

教員の昇給システムには安定性がある一方で、デメリットもあります。

最も大きなデメリットは、昇給の天井が存在することです。経験年数による昇給は一定期間で頭打ちになります。そこから先は、管理職にならない限り大きな昇給は期待できません。

次に、個人の頑張りや成果が給料に反映されにくい点があります。授業の質や生徒への指導力が優れていても、基本的には同期の教員と同じペースでしか昇給しません。モチベーション維持の面で課題となることがあります。

昇給からは少し話が逸れますが、インセンティブや特典が少ないことも特徴です。民間企業でよくある業績賞与やストックオプションなどの仕組みはなく、基本給と定められた手当以外の収入はありません。

教員の昇給システムは、個人の成長意欲や経済的な上昇志向が強い方には、物足りなく感じられる可能性があります。

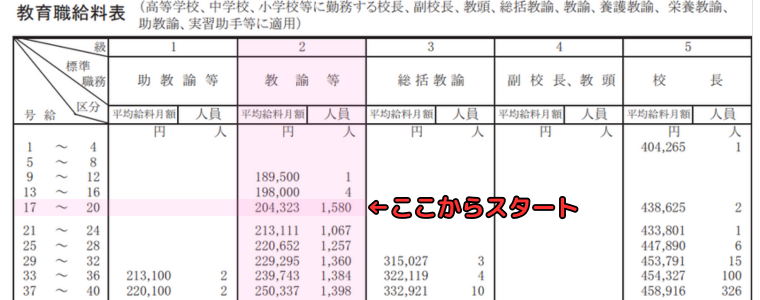

教員の昇給の具体例(神奈川県を参考に)

神奈川県の公立学校教員を例に、実際の昇給の流れを見ていきましょう。具体的な数字を知ることで、より現実的なイメージが持てるはずです。

令和6年度実施の教員採用試験案内によると、新卒(大学卒)の初任給は約26.6万円でした。基本給の他に、教職調整額、地域手当、教員特別手当を含んだ金額です。

『令和6年度神奈川県公立学校教員採用試験候補者選考試験採用案内』

実際の給料表も見てみましょう。新卒(大学卒)だと、17号給からスタートのようです。ここから毎年4号給ずつ上がるので、基本給は8,000円程度上がることになります。基本給に連動して、教職調整額、地域手当も上昇するため、実際には1万円以上の昇給となるはずです。

昇進については、号給ではなく、級が変動します。職位が上がるにつれて基本給があがります。神奈川県の例を見ると、校長職でも48万円で頭打ちです。昇進によって、大きく給与があがるわけではないことには注意が必要そうです。

このように神奈川県の教員の場合、長期的に見れば安定した昇給があり、最終的には比較的高い水準に達します。ただし民間企業のトップ層と比べると上限は低く設定されていることがわかります。

民間企業の給料の上がり方

民間企業の給料システムは、公務員とは異なり、多様性に富んでいます。基本的な構造と主要な昇給パターンを理解しましょう。

民間企業の給料は一般的に「基本給」と「賞与(ボーナス)」から成り立っています。基本給は月々支払われる固定給で、賞与は年に2〜3回支給される業績連動の報酬です。

民間企業でも、教員と同様に「定期昇給」制度があります。「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」によると、一般職では83.4%の企業が定期昇給をおこなっています。

『令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況』(厚生労働省)

一方で、「定期昇給」はせず、「等級制」を取り入れている企業もあります。個人の能力や任されている仕事によって等級(グレード)が決まり、等級の上昇によってはじめて昇給するという制度です。

このように民間企業の給料システムは、能力によって上昇する可能性が高い反面、保証はないというのが特徴です。

民間企業の昇給のメリット

民間企業の昇給システムには、上限の高さと柔軟性という大きな魅力があります。これらのメリットを詳しく見ていきましょう。

最大のメリットは、能力や成果次第で大きく昇給する可能性があることです。特に成長産業や好業績企業では、優秀な人材への報酬は非常に高くなります。エリートコースを歩めば、40代で年収1,000万円を超えることも珍しくありません。

昇給のタイミングも柔軟です。教員のように年に一度というわけではなく、抜擢人事や昇進、部署異動などで随時昇給のチャンスがあります。実力を認められれば若くして大きく昇給することも可能です。

さらに賞与というボーナスシステムも大きな魅力です。業績連動型の賞与は会社や部門の成果によって変動し、良い業績の時には基本給の数ヶ月分が支給されることもあります。

転職によるキャリアアップと昇給も民間企業ならではの特徴です。市場価値を高めて転職すれば、一度に20~30%の年収アップも可能です。スキルを磨けば磨くほど、選択肢と収入の可能性が広がります。

このように民間企業の昇給システムは、努力や成果が直接報酬に反映される点と、上限の高さが大きな魅力となっています。自分の価値を高め続けられる人には大きなチャンスとなり得るのです。

民間企業の昇給のデメリット

民間企業の昇給システムには魅力的な面がある一方で、注意すべき点もいくつか存在します。これらのデメリットを理解しておきましょう。

最も大きなデメリットは、昇給の不確実性です。業績連動型の給与体系では、会社や業界の不調が直接給料に影響します。景気後退期には昇給がストップするだけでなく、賞与カットや場合によっては給料ダウンもあり得ます。

また、評価の主観性という問題もあります。成果主義の下では上司の評価が給料に直結するため、人間関係や上司の主観に左右される面があります。公平性に欠ける評価を受けるリスクは常に存在します。

業界や会社によって給料水準に大きな格差があることも特徴です。同じ職種でも会社によって年収が倍近く違うことも珍しくありません。選ぶ企業によって将来の収入が大きく変わるのです。

このように民間企業の昇給システムは、上昇の可能性がある反面、不確実性やリスクを伴います。安定性よりもチャレンジを重視する方に向いているといえるでしょう。

民間企業の昇給の具体例(リクルートを参考に)

多くの大手企業で採用されているグレード制度を例に、民間企業の具体的な昇給の流れを見ていきましょう。実際のケースを知ることで、より理解が深まります。

グレード制を採用している企業として有名なのは、株式会社リクルートです。公式サイトを見てみましょう。

株式会社リクルート公式HP「働く環境を知る|人事制度・仕組み」

公式サイトには、「年齢や入社年次、経験、性別に関わらず、任される職務に応じて等級(グレード)を決定する人事制度」と記載されています。能力があれば、グレードの高い仕事を任され、ハイペースで昇給を実現することが可能です。

リクルートの面白いところは、「できること」ではなく、「期待」によってグレードが変わるという点です。「これくらいの仕事を任せてみよう」という観点でグレードが設定されるということです。

自分の能力に比べて、少し難易度の高い仕事が任されることで、昇給するのはもちろんですが、能力開発も進むことになります。

ただし、昇格スピードには個人差があります。できる仕事が少ないと、入社時のグレードから一つもあがらないということも起こりえます。

このように民間企業のグレード制では、評価と昇格によって給料が大きく変わります。キャリアパスによっては教員よりも高い年収を得られる可能性がある一方で、競争も激しいことが分かります。

教員と民間と、どちらの昇給制度が自分に合うか

教員と民間企業、それぞれの昇給制度には特徴があります。あなたの価値観や目標に照らし合わせて、自分に合った道を選ぶためのポイントを考えてみましょう。

まず、安定志向か成長志向かという点は重要な判断基準です。安定した収入や予測可能なキャリアを重視するなら教員が向いています。一方、高い上限を目指し、リスクを取ってでも成長したいなら民間企業の方が適しているでしょう。

次に、仕事と私生活のバランスをどう考えるかも大切です。教員は基本給が保証されているため、家庭との両立を図りやすい面があります。民間企業では成果を出すための時間投資が必要なケースが多いです。

価値観やモチベーションの源泉も考慮しましょう。金銭的な報酬が大きなモチベーションになるなら民間企業が向いています。一方、社会貢献や教育の喜びを重視するなら、教員の安定した給与体系の中でやりがいを見出せるでしょう。

長期的なライフプランも考慮すべきです。家族計画や住宅購入などの予定がある場合、教員の安定性は魅力的です。キャリアの自由度や転職可能性を重視するなら民間企業の経験が有利になります。

最終的には、「何を大切にしたいか」という自分自身の価値観に立ち返ることが大切です。お金だけでなく、やりがい、安定性、将来性、ワークライフバランスなど、総合的に判断してあなたに合った道を選びましょう。

まとめ:自分に合った選択をするために

この記事では、教員と民間企業の給料の上がり方について詳しく比較してきました。最後に、あなたが自分に最適な選択をするために大切なポイントをお伝えします。

教員の給料システムは安定性と予測可能性が特徴です。年功序列で着実に昇給し、将来の収入が見通せるため、長期的なライフプランを立てやすいメリットがあります。一方で上限があり、個人の努力が給料に反映されにくいデメリットも存在します。

民間企業の給料システムは上限の高さと柔軟性が魅力です。能力や成果次第で大きく昇給する可能性があり、キャリアの選択肢も広がります。しかし不確実性が高く、会社の業績や評価によって給料が左右されるリスクもあります。

どちらが正解というわけではなく、あなた自身の価値観や目標に合った選択をすることが重要です。お金だけでなく、やりがい、働き方、将来のキャリアなど、総合的に考えて決断しましょう。

最後に、この記事が皆さんの意思決定の助けになれば幸いです。どちらの道を選んでも、自分らしく輝けるキャリアを築いていってください。

あなたの選択と将来に幸あれ!