【教員の夏休みは長い】小学校の先生の8月の出勤日数は5日

- 教員の夏休みって本当にそんなに多いの?

- 夏季休暇がない企業があるって聞いたんだけどほんと?

- 夏休みは長期で海外に行きたいんだけど、教員と民間どっちがいい?

「夏季休暇はあって当然」と考えている人は多いですが、実際には法定外休暇であり、会社によって制度も実態も大きく異なります。

一方で、教員は「夏休みが長い」「生徒がいない間は楽」と思われがちですが、その実態を正確に理解している人は多くありません。自分にとって理想の働き方を考えるうえで、休暇制度の違いを知ることはとても重要です。

- 11年間公立高校で勤務し、研究会運営や入試問題制作等を経験

- 副業で教科書や問題集を執筆し、50万円/年間の収入を獲得

- コロナ禍に従業員20,000人超の企業に転職し、教育事業に従事

- 現在は従業員150名程度の教育系ベンチャーで勤務

- 民間では企画職やコンテンツ制作を担当

この記事では、「法定休暇と法定外休暇の違い」から始めて、民間企業と教員の夏季休暇の実態を比較していきます。

データや制度に基づいた一次情報をもとに、誤解されがちな「教員の夏休み」のリアルをわかりやすく解説します。

この記事をよんでわかること

- 教員の夏季休暇の実態

- 教員と民間企業との夏季休暇の違い

- ライフスタイルにあった職業の選択方法

法定休暇と法定外休暇の違いとは?

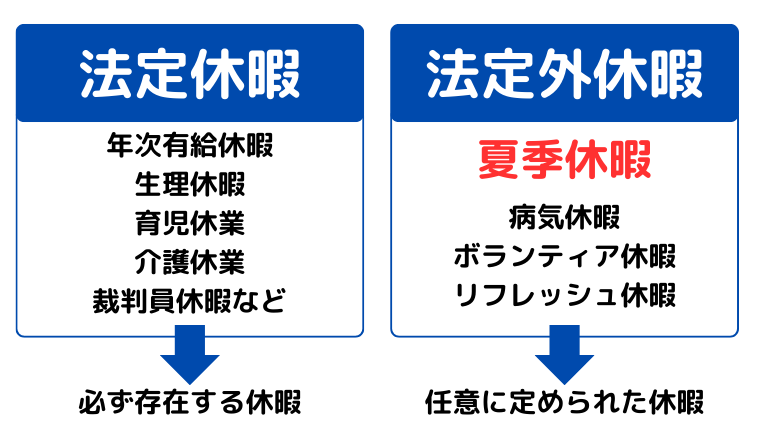

最初に理解しておくべきなのは、「休暇」には法律で定められたものと、そうでないものがあるという点です。

夏季休暇は、法律では定められていない「法定外休暇」のため、夏季休暇があるかどうかは企業によるということです。

法定休暇の代表例としては、年次有給休暇・生理休暇・育児休業などがあります。

これらはすべて、雇用契約の形態を問わず労働者に保障された権利です。

一方、法定外休暇には夏季休暇・年末年始休暇・リフレッシュ休暇・創立記念日休暇などが含まれます。

これらは法律で義務づけられていないため、企業によって有無や日数がまったく異なります。

「夏休みがない」というのはなかなか想像しにくいことですが、労働者が当然の権利として受け取れるものではないという点が、まず前提になります。

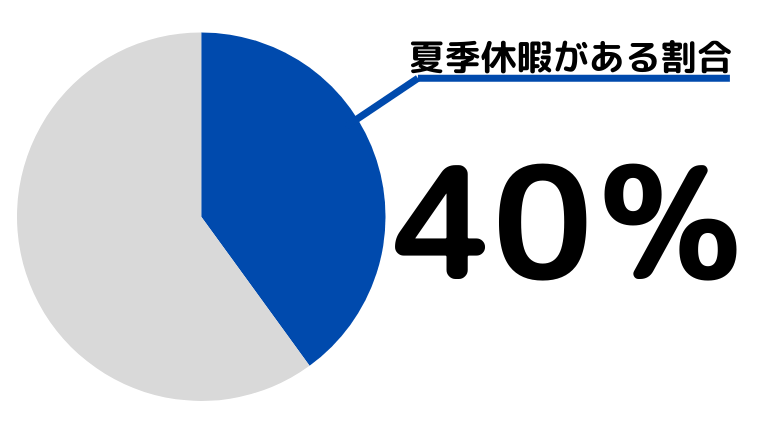

夏季休暇を設けている企業は40%

民間企業で夏季休暇を制度として設けている割合はどれほどなのでしょうか。

厚生労働省の調査によると、夏季休暇制度を導入している企業は全体の約40%にとどまっています。

令和6年就労条件総合調査 結果の概況(厚生労働省)

夏季休暇がない場合、従業員は年次有給休暇を利用して休みを取得します。

中には、夏季休暇という制度・名称はないものの、お盆期間には会社が全て閉まるという企業もあります。その場合は、上記のアンケートにも「夏季休暇」として計上されないため、実際はもう少し多くの企業で夏休みが存在すると考えてよいでしょう。

有給を使って休む場合は、部署の業務状況によっては「夏にまとめて休む」ことが難しいケースもあります。

特に営業職や現場職などでは、クライアントの要望に左右され、希望どおりに休みをとれないケースもあります。

また、制度として夏季休暇がある企業でも、期間や日数はさまざまです。

「3日間だけ」「8月13日〜15日固定」など、企業の規模や業種によって大きく異なりますので、事前の調査が必要です。

一方で、最近はフレックスタイム制度やワーケーション制度を活用して、柔軟に休暇を取る動きも出てきています。

ただし、こうした柔軟な働き方はごく一部の企業に限られており、多くの人にとってはまだまだ実現が難しい状況です。

教員の夏季休暇は「5日」が多い

公立学校の教員には「夏季休暇5日」が付与されているケースが多く見られます。 これはあくまで法定外の特別休暇であり、自治体や教育委員会が独自に設定しているものです。

たとえば、東京都では7月1日から9月30日の間に、自由に5日間を選んで取得可能と定められています。 この5日間は、通常の年次有給休暇とは別に支給されるものです。

お盆の時期に集中して休むこともできれば、混雑を避けて7月や9月に時期をずらして旅行に出かけることも可能です。

7月や9月は授業があるため、授業の調整は必要ですが、一人ひとりが自分のライフスタイルに合わせて計画的に休みを取りやすいのが特徴です。

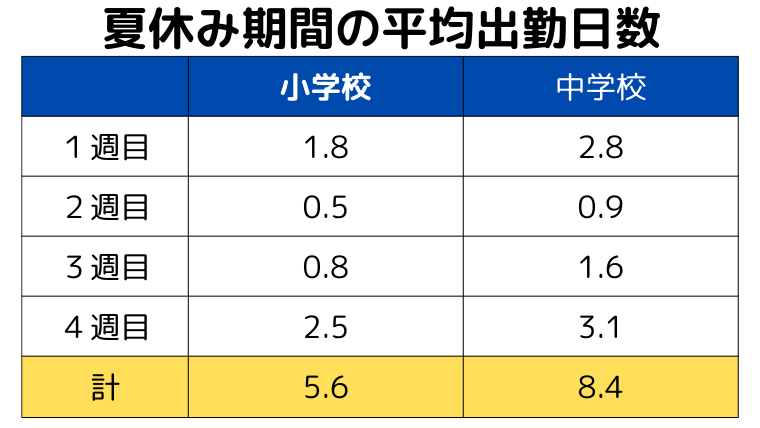

小学校の先生の夏休み期間の出勤日数は5.6日

文部科学省の教員勤務実態調査によると、小学校教員の夏休み期間の出勤日数は平均5.6日とされています。 これは出勤日20日間のうち、およそ14.5日を夏季休暇や有給休暇として消化している計算になります。

教員勤務実態調査(令和4年度)(文部科学省)

中学校教員も出勤日数は8.4日程度とされており、出勤は限定的です。 中学校教員の方が若干多いのは、部活動対応があるためです。 特に運動部顧問の場合は、大会や練習試合などの対応で出勤することもあります。

私自身も、教員時代は毎日午後休みを取得し、昼過ぎには帰宅する生活を送っていました。 帰宅後は自己研鑽をするもよし、遊びにいくもよし、気が向いたら教材研究をするもよしで、非常に自由な生活を送っていた記憶があります。

生徒のいない期間に集中して休むことができるのが教員の特権といえます。

夏季休暇視点なら圧倒的に教員がおすすめ

実際の制度と実態を比較すると、教員と民間企業の間には明確な違いがあります。 以下の表にまとめました。

| 教員 | 民間企業 | |

|---|---|---|

| 夏季休暇制度 | 原則5日間 | 導入企業は40% |

| 夏季休暇の取得 | 好きな日にとれる | 有休を使うケースもある |

| 夏の出勤状況 | まとめて休める | 普段と同じ |

| 長期旅行の可否 | いきやすい | 売上や顧客が優先される |

このように、休暇の自由度や実際の取得率を比較すると、教員の働き方は非常に恵まれていることがわかります。 もちろん、教員にも繁忙期や長時間労働の側面がありますが、夏休みのように「一気に休める時期」が存在する点は見逃せません。

民間企業で働く人の中には、「教員の夏休みは長くてずるい」と感じる方もいるかもしれません。 しかし、その制度背景や出勤実態を知れば、教員の働き方には独自のバランスがあると理解できるでしょう。

夏休みを重視するなら教員という選択肢もアリ

夏季休暇は法定外であり、制度の有無は職場により異なります。 その中で教員は、制度面でも実態面でも、休みを取得しやすい環境が整っています。

長期の旅行をしたい、家族との時間を大切にしたい、という人にとって、教員という働き方は十分に選択肢となり得ます。

もちろん、教員の仕事は責任も重く、繁忙期には長時間労働を求められることもあります。 しかし、オンとオフのメリハリが明確であり、計画的に休暇を取りやすいのは大きな魅力です。

働き方に対する価値観が多様化する現代において、「どの時期に、どれだけ休みを取れるか」はキャリア設計の重要な軸の一つです。

夏休みをしっかり取りたいと考えているなら、教員という選択肢を一度じっくり検討してみる価値があります。